Die vielen Bonebeds – Ansammlungen von Zähnen und Schuppen – beweisen es: Fische lebten im Muschelkalkmeer und in den Gewässern des Lettenkeupers in großer Vielfalt. Allerdings kennt man keineswegs alle von ihnen aus zusammenhängenden Skeletten. Die meisten Fischarten aus Muschelkalk und Lettenkeuper muss man aus Einzelknochen, Zähnen und Schuppen rekonstruieren, ein Puzzle, zu dem oft viele Teile fehlen und dessen Ergebnis lückenhaft bleibt. Bei den Knorpelfischen (Elasmobranchia) herrschen die Hybodontiden, Haie mit mehrspitzigen Zähnen oder flachkronigen, zum Knacken harter Nahrung geeigneten Pflasterzähnen. Am formenreichsten sind die Strahlenflosser (Actinopterygia) mit ihren urtümlichen Vertretern, den Schmelzschuppern, die eine Art Außenskelett aus einem flexiblen Schuppenschlauch besaßen. Hinzu kommen Reste von Fleischflossern (Sarcopertygia), zu denen die Lungenfische und die Quastenflosser gehören.

Viele altertümliche Haie haben vor den beiden Rückenflossen jeweils einen Flossenstachel, dessen unterer Teil im Körper verankert ist. Charakteristisch für die Flossenstacheln der Hybodontiden ist die Längsstreifung mit der Doppelreihe von Zähnchen an der Hinterseite. Zu welchen Zähnen der 30 cm lange Stachel gehört, ist nicht durch Funde zusammen mit Zähnen belegt, doch spricht einiges für Zugehörigkeit zu Acrodus gaillardoti.

Haie der Gattung Acrodus lebten durophag, d.h. sie zerquetschten hartschalige Nahrung wie Muscheln, Schnecken oder Krebse. Der größte Vertreter der Gattung ist Acrodus gaillardoti – im Bild ein großer Seitenzahn. Wesentlich häufiger in den Bonebeds des Muschelkalks und Lettenkeupers ist der deutlich kleinere Acrodus lateralis.

Die mehrspitzigen Zähne des Haies Parhybodus unterscheiden sich je nach Position im Gebiss. Früher wurden diese jeweils als selbständige Arten beschrieben, die hier abgebildeten großen Zähne mit einer Hauptspitze als Parhybodus longiconus. Heute rechnet man sie alle zu Parhybodus plicatilis. Der obere Zahn aus dem Muschelkalk-Keuper Grenzbonebed hat eine abgekaute Spitze

Durch eine Reihe von kurzen Spitzen und eine nur wenig längere Mittelspitze gekennzeichnet ist die Gattung Polyacrodus, die sich nicht allzu selten in Bonebeds des Muschelkalks und des Lettenkeupers findet. Der Zahnschmelz von Polyacrodus unterscheidet sich histologisch von dem anderer Muschelkalk-Haie.

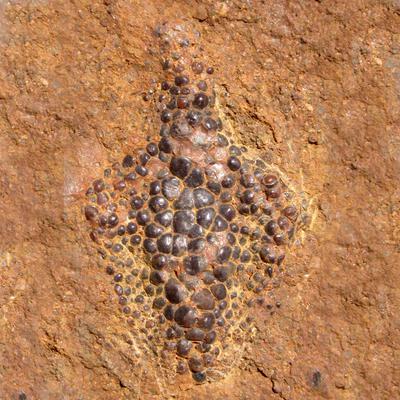

Ein durophager Schmelzschupper war der bis zu 70 cm lange Colobodus, von dem man gelegentlich zahntragende Kieferknochen mit ganzen Batterien halbkugeliger Zähne findet. Diese zeigen zentral eine weißliche Warze, sofern diese nicht abgekaut ist. Colobodus kennt man aus Muschelkalk und Lettenkeuper, aber auch aus der tethyalen Trias.

Zahnbatterien ohne eine erkennbare Knochenplatte aus dem Grenzbonebed konnten erst in den letzten Jahren zu einem hochrückigen Strahlenflosser gestellt werden. Von dieser Bobasatrania scutata kennt man aus dem Lettenkeuper nur die Gaumenplatten mit mehreren Lagen von Zähnen, aus der Frühen Trias von Grönland und Madagaskar ganze Skelette.

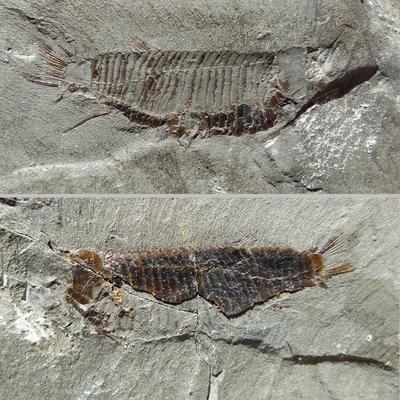

Der nur wenige Zentimeter große Serrolepis suevicus (Familie Polzbergiidae) kommt in manchen Bänken des süddeutschen Lettenkeupers häufig vor, doch findet man meist nur die hohen, am Hinterrand gezackten Schuppen. Das abgebildete Skelett zeigt die differenzierte Beschuppung und Kiefer mit langen Stiftzähnen.

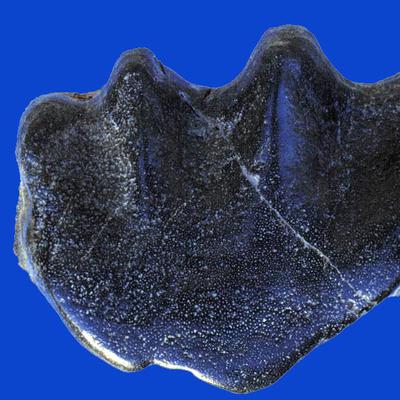

Von den Lungenfischen (Ceratodontiden) wurden aus dem Lettenkeuper mehrere Gattungen beschrieben. Außer ihren schwarzen, kammartigen Kauplatten, die sich nicht allzu häufig in Bonebeds finden, kennt man auch Schuppen und Schädelknochen. Die abgebildete Zahnplatte von Ceratodus kaupi dürfte von einem an die zwei Meter langen Fisch stammen.

Im Muschelkalkmeer, aber auch in den Brackseen und Stromrinnen des Lettenkeuper-Deltas lebten mehrere Quastenflosser-Gattungen, von denen mehrfach zusammenhängende Skelette in Konkretionen gefunden wurden. Im Bild das Flügelbein (Pterygoid) aus dem Schädel eines noch unbenannten Coelacanthiden des Lettenkeupers.

In den „Bonebeds“ haben sich über längere Zeiträume die widerstandsfähigen Knochen, Zähne und Schuppen von Wirbeltieren angesammelt, denn Knochen und besonders Schmelz haben besonders hohes Fossilisationspotenzial. Nicht alle Knochenlager sind aber echte Bonebeds, denn diese müssen Anzeichen von sedimentologischer Aufarbeitung erkennen lassen. Am bekanntesten ist das Muschelkalk-Keuper-Grenzbonebed, eine dunkelgraue oder rostfarbene Schicht, die über ganz Süddeutschland verbreitet und als Bonanza für Wirbeltierreste berühmt ist.