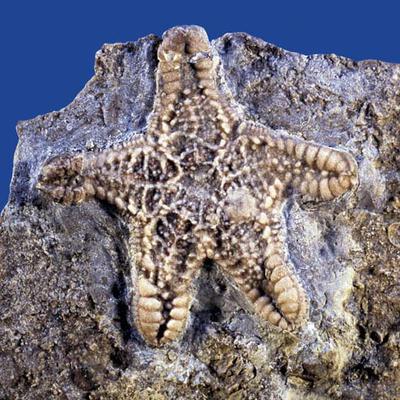

Aus der Mitteltrias kennt man nur wenige Seestern-Gattungen, die fast alle aus dem Muschelkalk stammen. Am bekanntesten ist Trichasteropsis, eine durch eine Mischung altertümlicher und fortschrittlicher Merkmale gekennzeichnete Gattung, die sich wohl von kleinen Schnecken und Muscheln ernährte. Die starke Differenzierung der Seesterne, die diese räuberischen und mobilen Echinodermen zu äußerst erfolgreichen Meerestieren machte, setzte erst gegen Ende der Trias und im Frühen Jura ein.

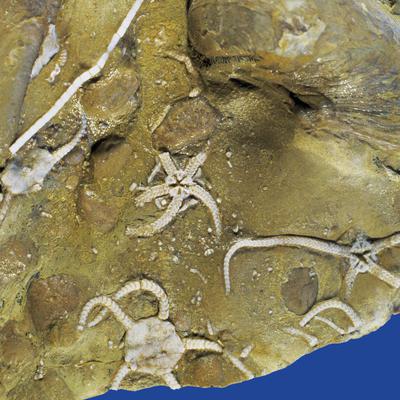

Die Schlangensterne (Ophiuren) des Muschelkalks lebten wie ihre heutigen Nachfahren als Bodenbewohner. Massenvorkommen gleich großer Individuen weisen auf gleichalterige Populationen, die jeweils einem saisonalen Reproduktionszyklus angehörten. Wie ihre heute lebenden Verwandten versteckten sich die lichtscheuen Tiere häufig unter Muschelschalen oder in leeren Ceratitengehäusen am Meeresboden. Wurde bei Stürmen Sediment aufgewühlt und wieder abgesetzt, blieben sie unter den Schalen gefangen.

Einige Individuen von Aspiduriella konnten sich aus einer Ceratitenschale nicht mehr befreien, als sich diese mit Schlamm füllte. Ob die vielen mitgefangenen Baby-Sternchen, die man erst in dem vergrößerten Ausschnitt richtig erkennt, ihr eigner Nachwuchs sind, bleibt unklar, denn Bruttaschen konnten an Aspiduriella nicht nachgewiesen werden.

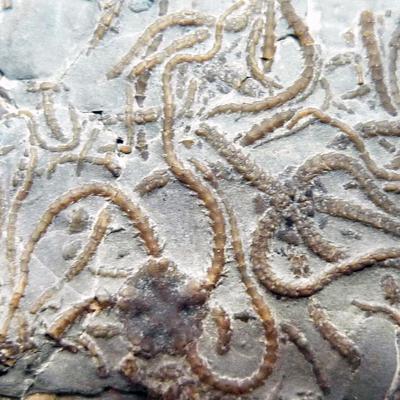

Zu den häufigeren Schlangensternen des Oberen Muschelkalks gehört Aplocoma agassizi mit runder Scheibe mit granulierter Dorsalseite und langen schlanken Armen mit großen Tentakelporen. Auch diese Ophiure (Familie Ophiolepididae) findet sich gelegentlich vergesellschaftet auf Schichtflächen. Häufiger sind jedoch dünne Bänkchen, die weitgehend aus isolierten Skleriten bestehen.