Auch von den Crinoiden rettete sich wohl nur eine einzige Gruppe in die Trias hinüber, von der alle lebenden Seelilien abstammen. Dieser Stammform stehen am nächsten die Holocriniden, die direkten Ahnen der Haarsterne und der gestielten Isocriniden. Holocriniden sind bereits aus der Frühen Trias durch Funde belegt. Während die Seelilien seit der Kreidezeit ihren Lebensraum vom Flachmeer in die Tiefsee verlagerten, siedeln die heute besonders artenreichen ungestielten Haarsterne bevorzugt in Riffen.

Bereits Georgius Agricola hat 1546 die Stielglieder der Muschelkalkseelilie Encrinus liliiformis beschrieben und sie wegen ihrer radförmigen Gestalt Trochiten genannt. Zuvor galten sie im Volksaberglauben als Bonifatiuspfennige, Sonnenrädchen oder Hexengeld, doch erst der Hamburger Arzt Michael Reinhold Rosinus erkannte 1719 im „Lilienstein“ Verwandte der Seesterne. Bis die erste lebende „Meerpalme“ aus der karibischen Tiefsee ins Naturhistorische Museum nach Paris gelangte, dauerte es weitere Jahrzehnte.

Mit ihrem bis 150 cm langen Stiel positionierte Encrinus liliiformis seine 10-armige Krone so über dem Meeresboden, dass die Seelilie mit den filigranen Fiederärmchen Nahrung aus der planktonreichen Strömung filtern konnte. Haftscheiben verankerten die Tiere auf Austernbänken, die als kleine inselartige Riffstotzen den schlammigen Meeresboden überragten und zahllosen Organismen festen Siedlungsgrund boten. Klassische Fundplätze sind das Jagsttal bei Crailsheim und der Elm bei Braunschweig. Dort bilden die Trochitenkalke meterdicke Bänke, die aus ihren zusammengeschwemmten Stiel- und Kronengliedern bestehen.

Im Muschelkalkmeer lebten weitere Seelilienarten, darunter Carnallicrinus und Chelocrinus mit 20 Armen, im östlichen Teil des Muschelkalkmeers auch der kleine Dadocrinus. Holocrinus war nicht wie die Encriniden lebenslang mit Haftscheiben am Meeresboden festgewachsen, sondern die Seelilie konnte sich mit ihren Stielanhängen, den Zirren, aktiv festkrallen, ihre Verankerung jedoch auch wieder lösen und sich anderwärts erneut festsetzen.

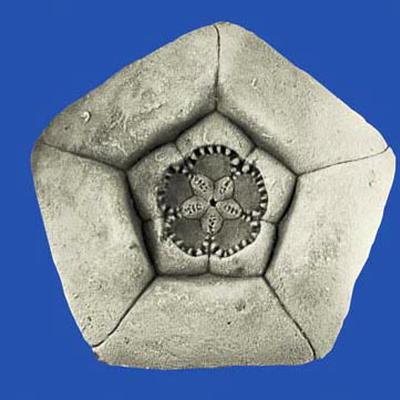

Holocrinus hat einen fünfeckigen Stiel, in dem an besonderen Stielgliedern fünf bewegliche Zirren ansetzten, die das Tier zeitweilig am Meeresboden fixierten. Stielglieder sind im Unteren Muschelkalk in manchen Bänken recht häufig, während ganze Holocrinen wie das abgebildete Stück aus Rüdersdorf bei Berlin zu den Seltenheiten gehören. Die Stummelarme über dem tonnenförmigen Kelch sind Regenerate.

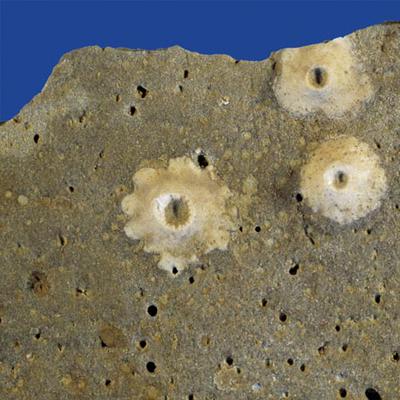

Die fünfeckigen Stielglieder von Holocrinus dubius finden sich konzentriert in manchen Bänken im Unteren Muschelkalk. Der Zerfall eines Holocrinus-Stiels in Abschnitte von meist sieben Gliedern setzte an Sollbruchstellen im Stiel ein. Die kleinen ovalen Elemente stammen von den zerfallenen Stielanhängen, den Cirren.

Traumatocrinus aus Schwarzschiefern Süd-Chinas ist ein vielarmiger Abkömmling der Encriniden, der weltweit in der Tethys lebte, allerdings nicht am Boden wie seine Vorfahren. Seine Larven setzten sich an Treibholzstämmen fest, auf denen die Tiere mit Meeresströmungen trifteten. Dabei wuchsen ihre Stiele bis über 15 Meter Länge heran. Das Muschelkalkmuseum hält eine gut sortierte Sammlung dieser Seelilien.