Fast alle heutigen Amphibien sind kleine, für die Fortpflanzung ans Wasser gebundene Wirbeltiere. In den triaszeitlichen Gewässern lebten in großer Formenfülle temnospondyle Amphibien („Schnittwirbler“), die durch den Bau ihrer Wirbel gekennzeichnet sind. Nur ganz wenige waren ans Leben in salzigem Wasser angepasst, die meisten lebten im Süßwasser von Flüssen und Seen. Deshalb kennt man aus dem Muschelkalk auch nur wenige Funde, aus dem Lettenkeuper dafür eine große Vielfalt, besonders aus dem Hohenloher, dem Hällischen und dem Limpurger Land. Das Muschelkalkmuseum Ingelfingen hält eine der größten Sammlungen von Lettenkeuper-Lurchen, darunter den riesigen Mastodonsaurus giganteus, seine kleineren Verwandten Kupferzellia, Callistomordax, Trematolestes und vier Gattungen der skurrilen Plagiosaurier mit querverbreitertem Schädel. Hinzu kommen die eigenartigen Kugelwirbel und Panzerplatten von Chroniosuchiern, krokodilähnlichen Tieren, die zu einer Seitenlinie der Amnioten gehören und damit der Reptil-Säugetier-Linie näher stehen. Die eindrucksvollsten Funde wurden von Werner Kugler aus Crailsheim ausgegraben, geborgen und präpariert.

Mastodonsaurus giganteus erreichte an die sechs Meter Länge und gilt damit als das größte Amphibium, das jemals auf der Erde gelebt hat. Sein bis meterlanger, krokodilähnlicher Schädel mit riesigen Fangzähnen weist ihn als Top-Beutegreifer in den Lettenkeupersümpfen aus. Der abgebildete Schädel mit Unterkiefer ist über 60 cm lang.

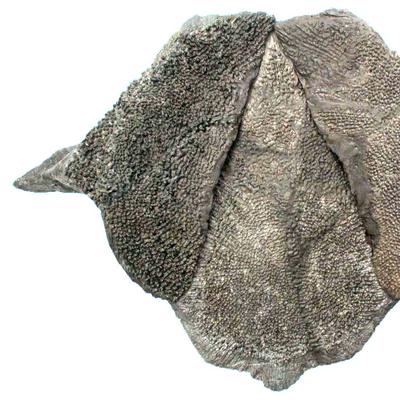

Die beiden seitlichen Claviculae und die zentrale Interclavicula im Schultergürtel des Querkopflurchs Plagiosuchus pustuliferus sind als Panzerplatten mit der arttypischen Knötchenskulptur auf der Außenseite ausgebildet. Anders als der kleinere Plagiosaurier Gerrothorax hat Plagiosuchus keinen Hautpanzer aus Knochenplättchen, sondern kleine Knochenkörner in der Haut eingelagert.

Die lange Zeit rätselhaften Kugelwirbel aus dem Lettenkeuper erwiesen sich als Interzentren von Chroniosuchiern. Ihre Wirbelaufsätze trugen eine flügelartig verbreiterte Hautverknöcherung. Mit Bystrowiella schumanni aus dem Lettenkeuper Nordwürttembergs, benannt nach dem russischen Paläontologen A. P. Bystrow und den Steinbruchbetreibern, wurden erstmals Chroniosuchier in der mitteleuropäischen Trias nachgewiesen.